押していただけると感謝感激雨アラレちゃんです

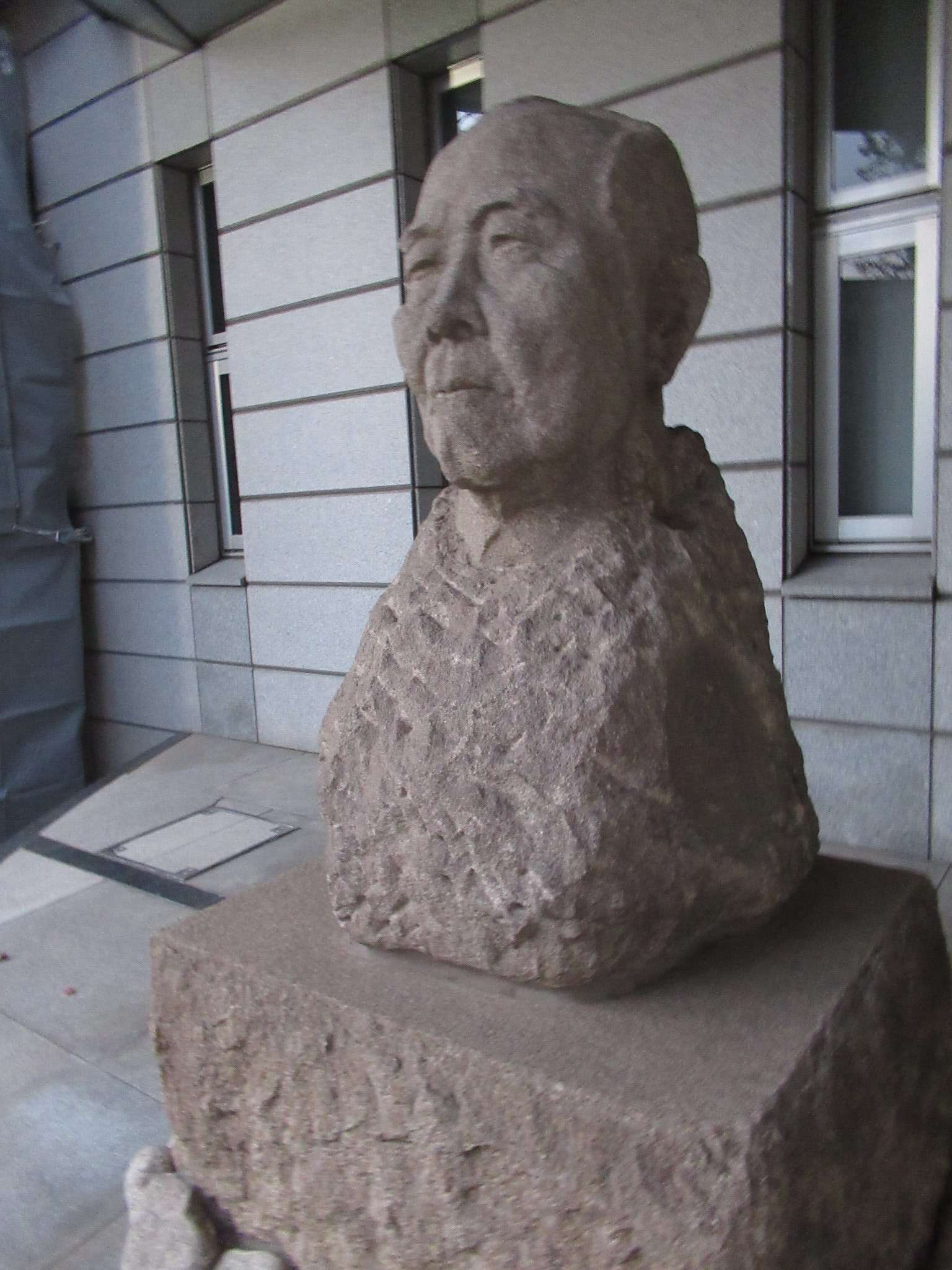

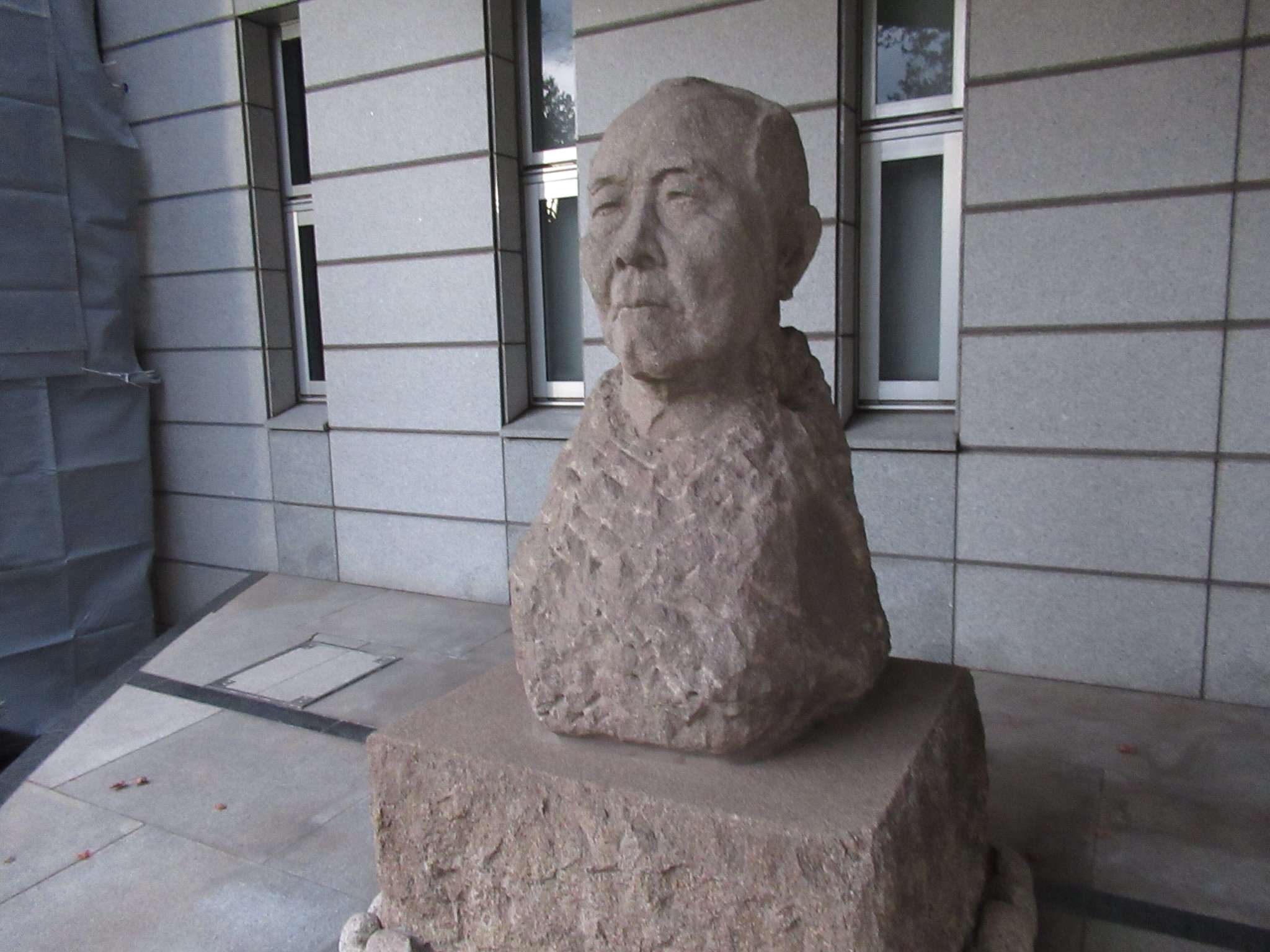

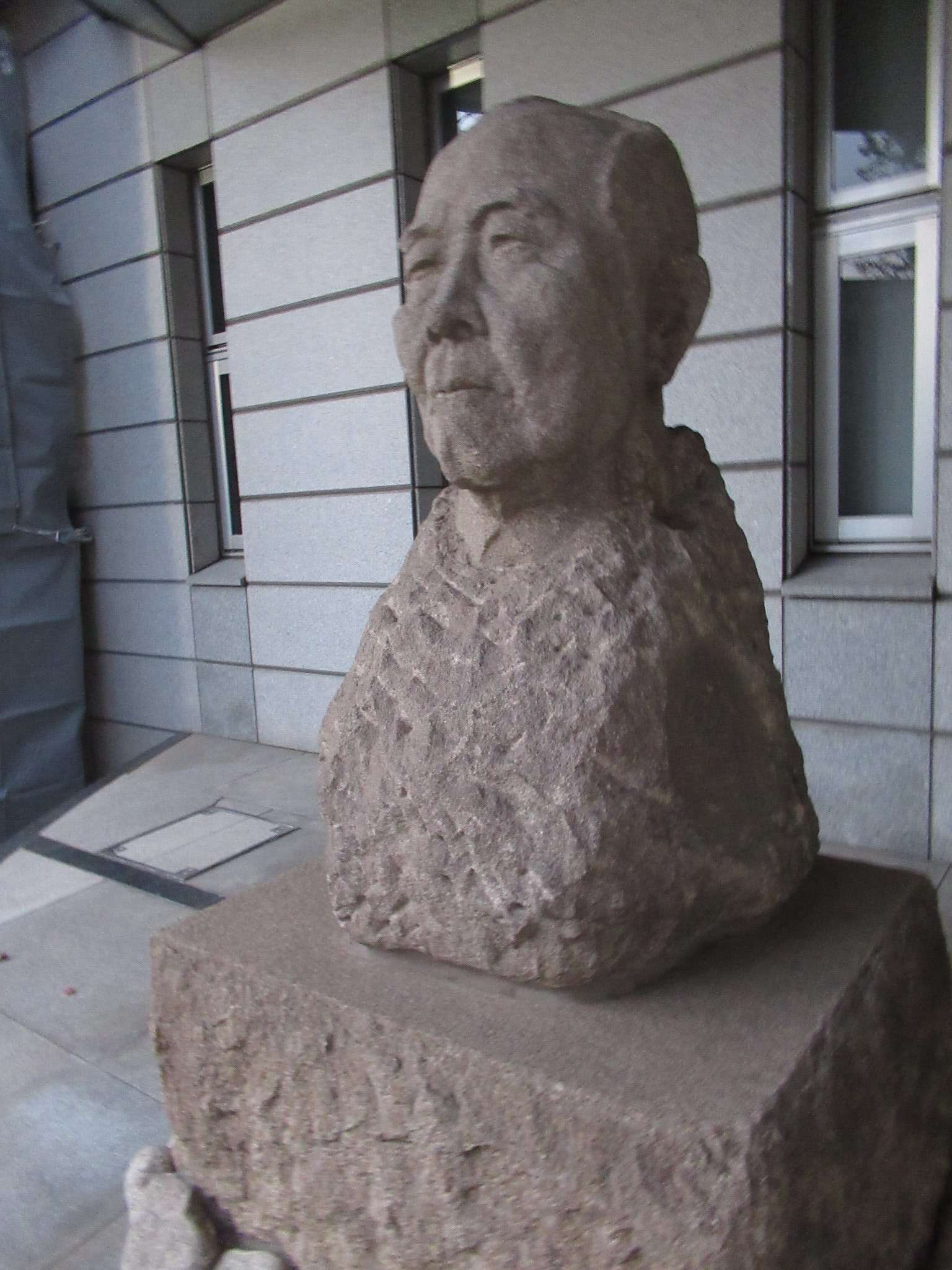

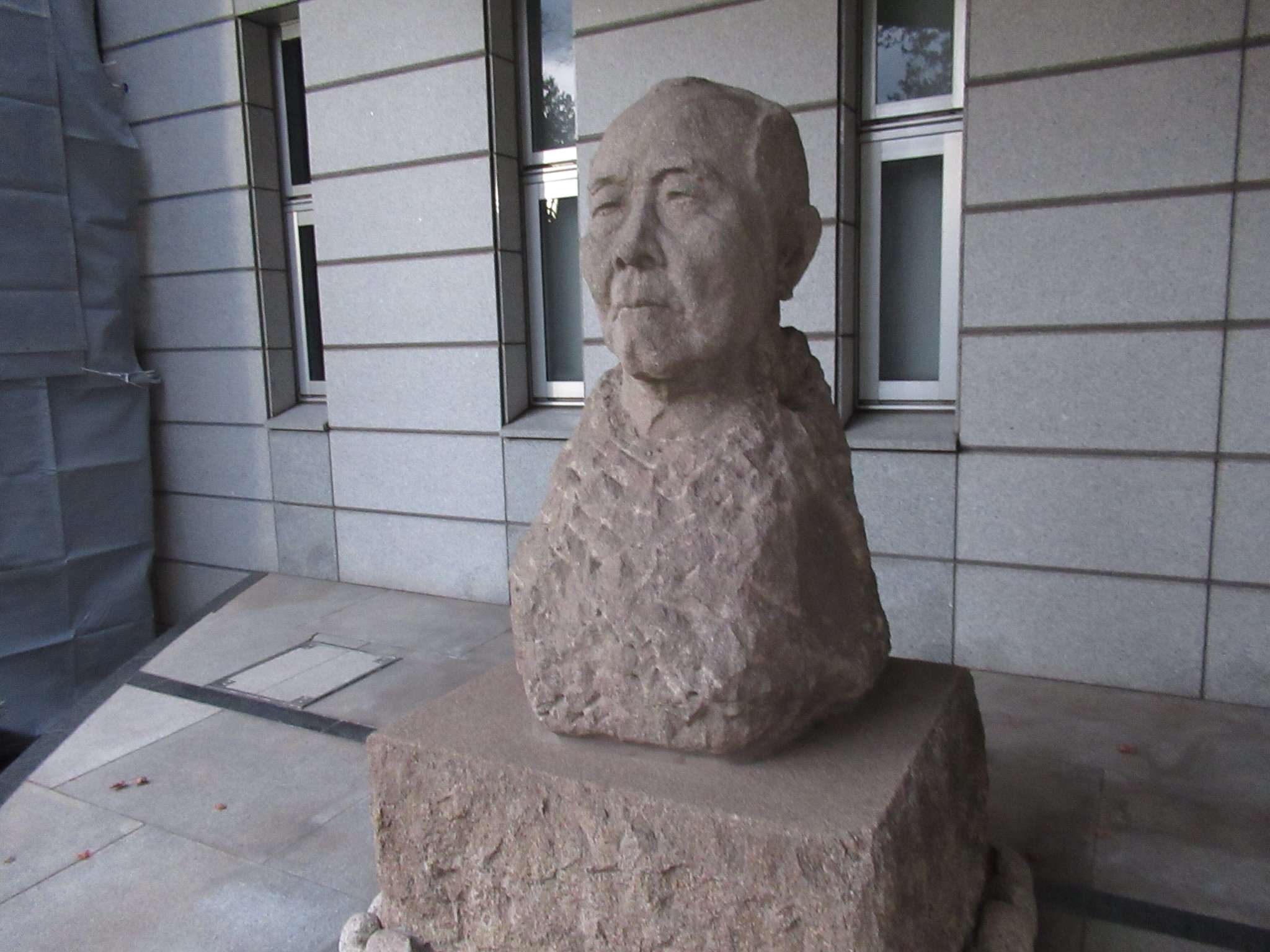

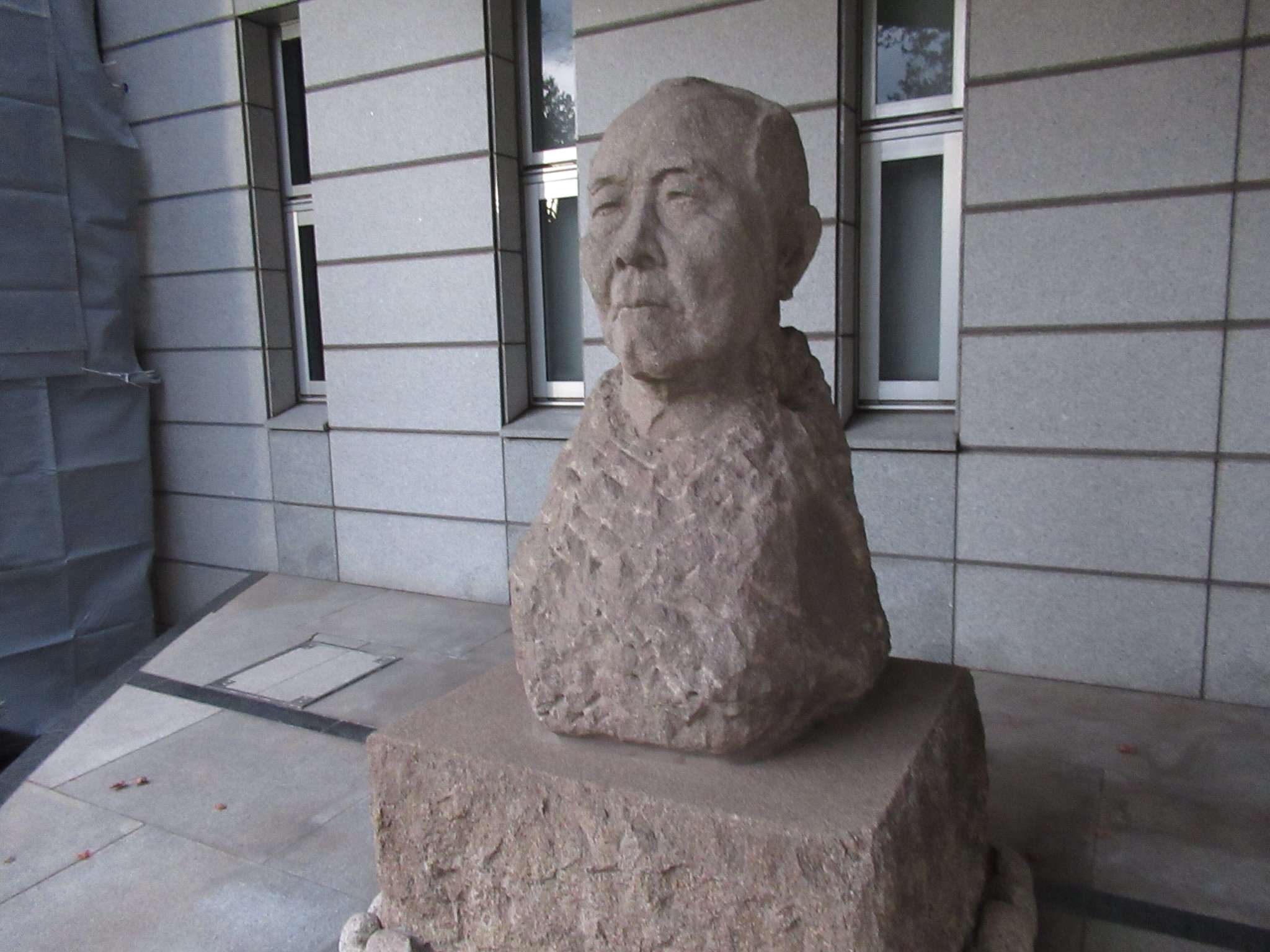

渋沢史料館の玄関に置かれている渋沢翁の像でごさいます。ここにあるのは首から上が鮮明写実に掘られている、頭部のみの像でございます。作りかけ、とか言うことではないんでしょうね、知らんけど(←知らんのかいw)。

DoraNeko

DoraNeko王子駅

渋沢史料館の玄関に置かれている渋沢翁の像でごさいます。ここにあるのは首から上が鮮明写実に掘られている、頭部のみの像でございます。作りかけ、とか言うことではないんでしょうね、知らんけど(←知らんのかいw)。

DoraNeko

DoraNeko王子駅

WordPressで作る、格安なのに高機能でSEOにも強いホームページ(WEBサイト、ブログ)制作プランをお探しの方、必見! 地域密着型の土木建設業、政治家・士業、商店街、個人商店・飲食店・居酒屋、開業医・歯科医院・美容院・ネイルサロン、学習塾・各種教室、アーチスト、イベント、アフィリエイト・収益化を目指すブログなど、あらゆる用途、業種・企業・団体・個人向けのホームページ(WEBサイト、ブログ)に対応。お気軽にご相談ください。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

お気軽にコメントをお寄せください

コメント一覧 (1件)

Wikipediaから引用

渋沢 栄一(しぶさわ えいいち、旧字体:澁澤 榮一、1840年3月16日〈天保11年2月13日〉- 1931年〈昭和6年〉11月11日)は、日本の実業家。位階勲等爵位は正二位勲一等子爵。雅号は青淵(せいえん)。江戸時代末期に百姓(豪農身分)から武士(一橋家家臣)に取り立てられ、のちに主君・徳川慶喜の将軍就任にともない幕臣となり、明治政府で官吏となる。民部省を経て直属の上司である井上馨(大蔵大輔)の下で、吉田清成(大蔵少輔)らと共に造幣、戸籍、出納など様々な政策立案を行い、初代紙幣頭、次いで大蔵省三等官の大蔵少輔事務取扱となる。井上馨と共に退官後は実業界に転じて実業家の肥田理吉らと日本経済の在り方を論じ、第一国立銀行(現・みずほ銀行)や東京商法会議所(現・東京商工会議所)、東京証券取引所といった多種多様な会社や経済団体の設立・経営に関わった。そのうち企業は約500社 にもおよび、「日本資本主義の父」、「東の渋沢、西の五代」とも称され、薩摩藩士・五代友厚(才助)と双璧を成した。同時に、東京養育院、社会福祉協議会等の福祉事業、東京慈恵会、聖路加国際病院等の医療事業、東京大学文学部新聞研究室(現:東京大学大学院情報学環教育部)、商法講習所(現:一橋大学)、大倉商業学校(現:東京経済大学)、高千穂高等商業学校(現:高千穂大学)等の実業教育、東京女学館などの女子教育、台湾協会学校(現:拓殖大学)の設立、二松學舍(現:二松学舎大学)第3代舎長就任等による私学教育支援や、理化学研究所設立等の研究事業支援、国際交流、民間外交の実践等にも尽力した。また、孔子とその門人の言行録『論語』を基にした道徳経済合一論を論じた。