押していただけると感謝感激雨アラレちゃんです

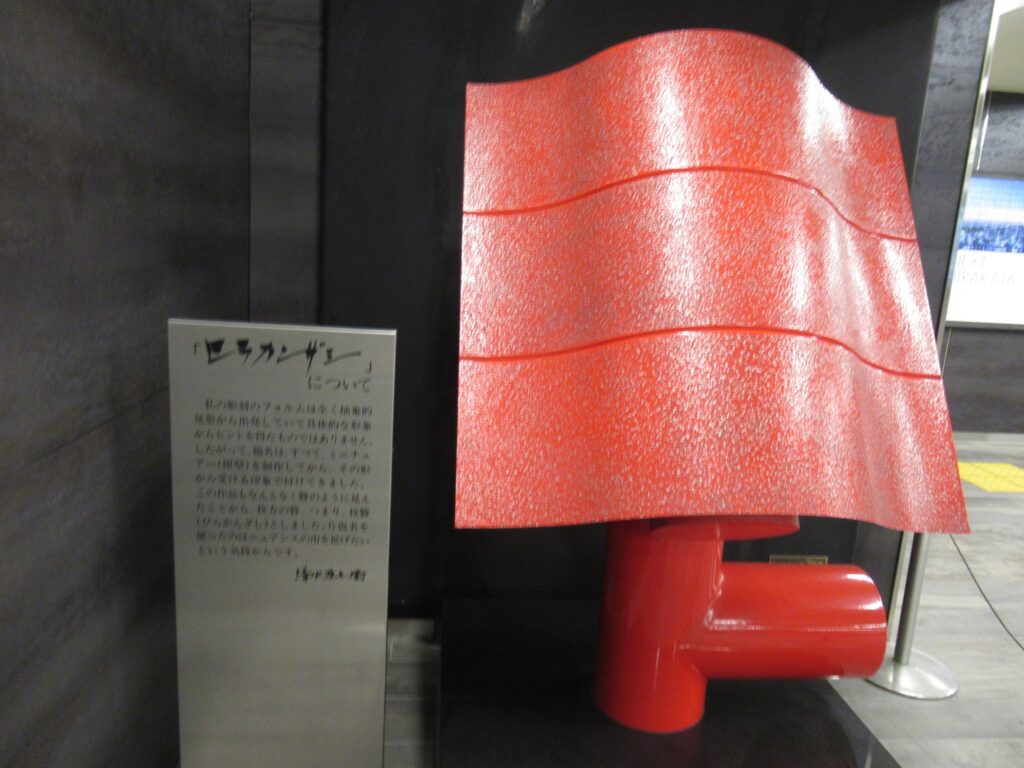

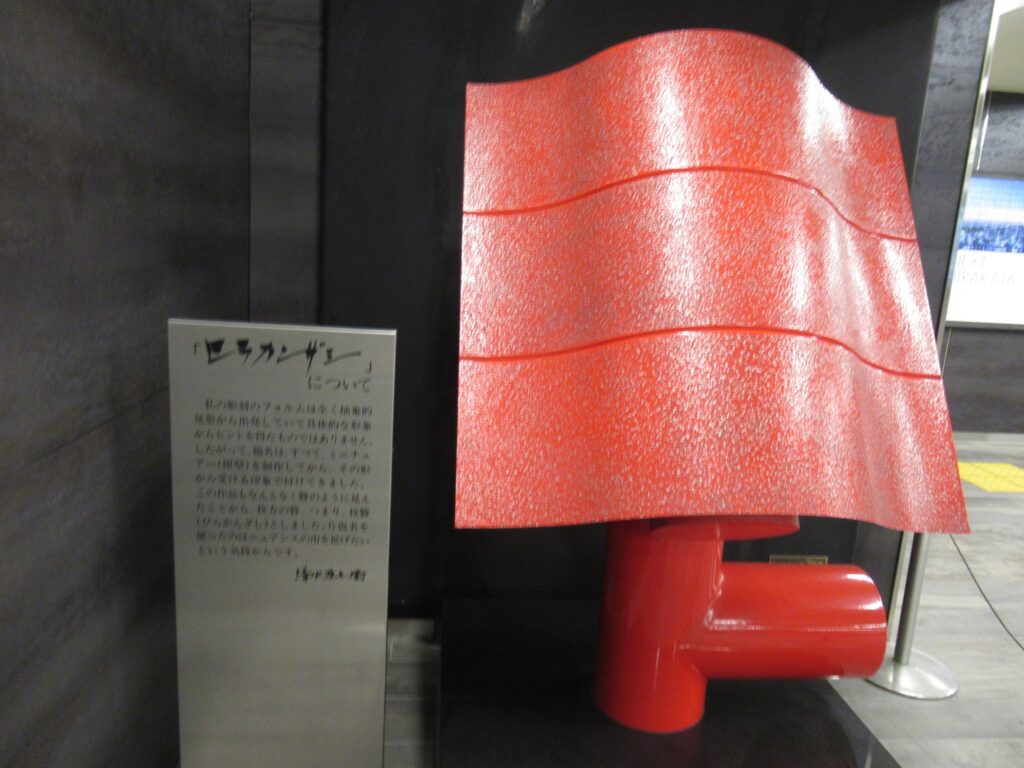

枚方市駅構内で展示されている、日本における抽象彫刻の第一人者、清水九兵衛さんの作品ヒラカンザシでございます。高架工事の完成を記念して設置されたパブリックアートの一つでございます。

DoraNeko

DoraNeko枚方市駅

枚方市駅構内で展示されている、日本における抽象彫刻の第一人者、清水九兵衛さんの作品ヒラカンザシでございます。高架工事の完成を記念して設置されたパブリックアートの一つでございます。

DoraNeko

DoraNeko枚方市駅

WordPressで作る、格安なのに高機能でSEOにも強いホームページ(WEBサイト、ブログ)制作プランをお探しの方、必見! 地域密着型の土木建設業、政治家・士業、商店街、個人商店・飲食店・居酒屋、開業医・歯科医院・美容院・ネイルサロン、学習塾・各種教室、アーチスト、イベント、アフィリエイト・収益化を目指すブログなど、あらゆる用途、業種・企業・団体・個人向けのホームページ(WEBサイト、ブログ)に対応。お気軽にご相談ください。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

お気軽にコメントをお寄せください

コメント一覧 (1件)

Wikipediaから引用

清水九兵衞(きよみず きゅうべえ、1922年5月15日 – 2006年7月21日)は彫刻家、陶芸家。日本における抽象彫刻の第一人者である一方、京焼の名家として知られる清水六兵衞(七代)を襲名していた。名は広(廣)、旧姓は塚本。愛知県大久手町(現・名古屋市千種区大久手町)に生まれ、愛知一中(現・愛知県立旭丘高等学校)へ進学。第二次世界大戦開戦直後に名古屋高等工業学校(現・名古屋工業大学)で建築を学び、主にイタリアのファシスト政権下で存続していたモダニズム建築に興味を持った。沖縄戦から生還し、戦後は東京藝術大学美術学部鋳金科で彫刻を学んだ。在学中に京都の清水焼の名跡、六代清水六兵衞の養子となり陶芸をはじめた。1953年に大学を卒業し、陶芸家として評価を高め日展の審査員も務めたが、その間もヨーロッパ、特にイタリアの現代彫刻に関心を持ち続け、1967年に日展を辞し陶芸をやめ抽象彫刻の制作を開始した。1960年代末のヨーロッパ留学を経て、西洋の彫刻のもつ強い表現への意志とスケールの大きさ、公共空間や古い建築空間への調和などを見て影響を受けるが、同時に西洋の堅牢な建築や都市空間への違和感も覚え、日本の風土に適応する近代彫刻の可能性を探求することになった。この後、作品が周囲の環境に溶け込み調和するような「親和(アフィニティー、AFFINITY)」をテーマとすることとなった。1970年に、それまでの真鍮にかわり、アルミ合金を鋳造して艶消しした抽象彫刻の制作を開始。大地から足を伸ばす垂直性と、足の上にアルミの有機的な形が大きく横たわる水平性を強調するスケールの大きな彫刻を多数制作し、ビルの公開空地や広場など公共空間に置かれるパブリック・アートも多く手がけた。1981年に七代清水六兵衞を襲名。陶芸活動を再開し、花器などの制作を行う一方、彫刻制作も引き続き行った。2000年に長男の清水柾博が八代清水六兵衞を襲名した後は彫刻に専念し、アルミやステンレス、陶を組み合わせた造形を模索した。