赤いバナーを押していただけると感謝感激雨アラレちゃんです

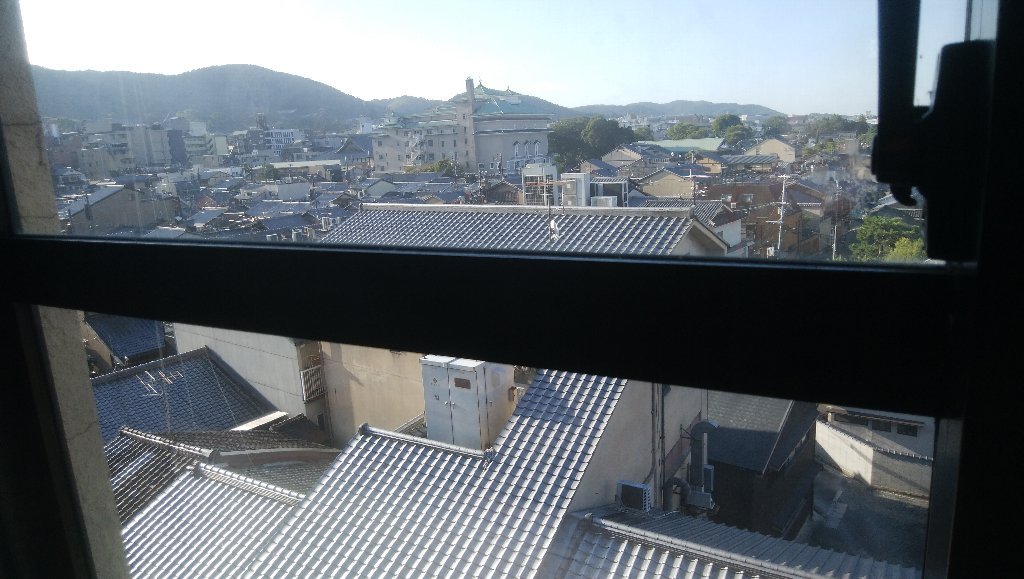

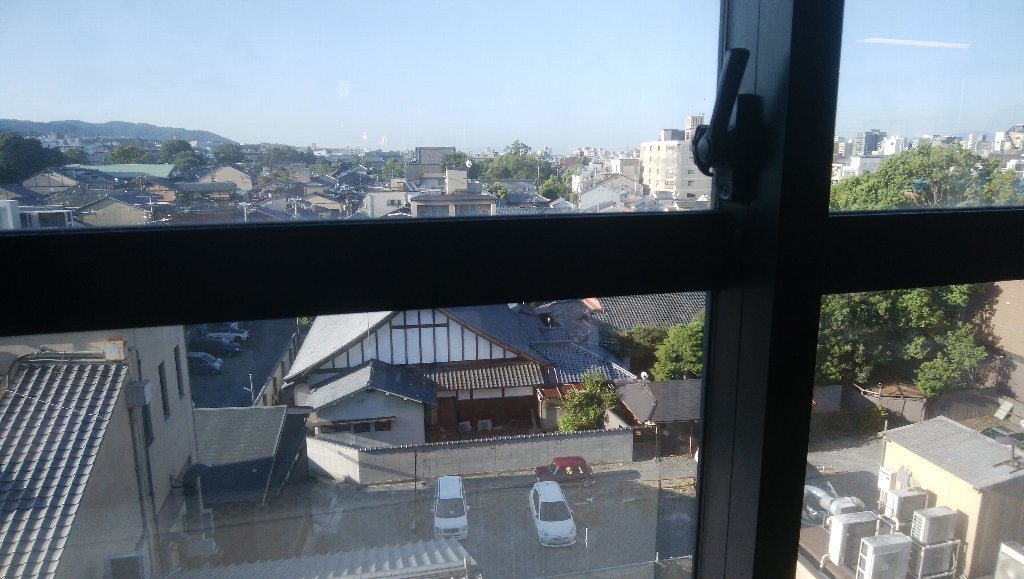

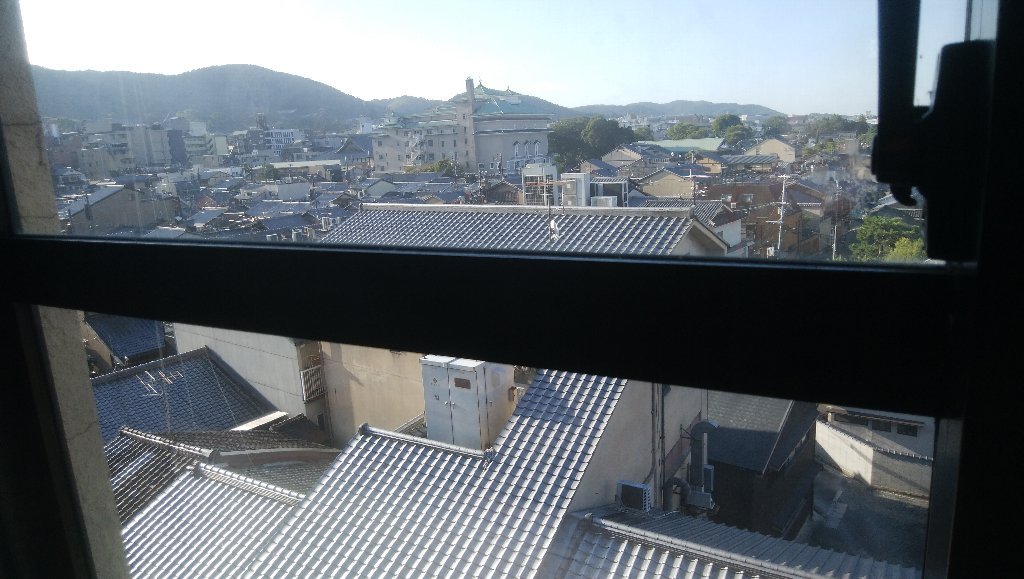

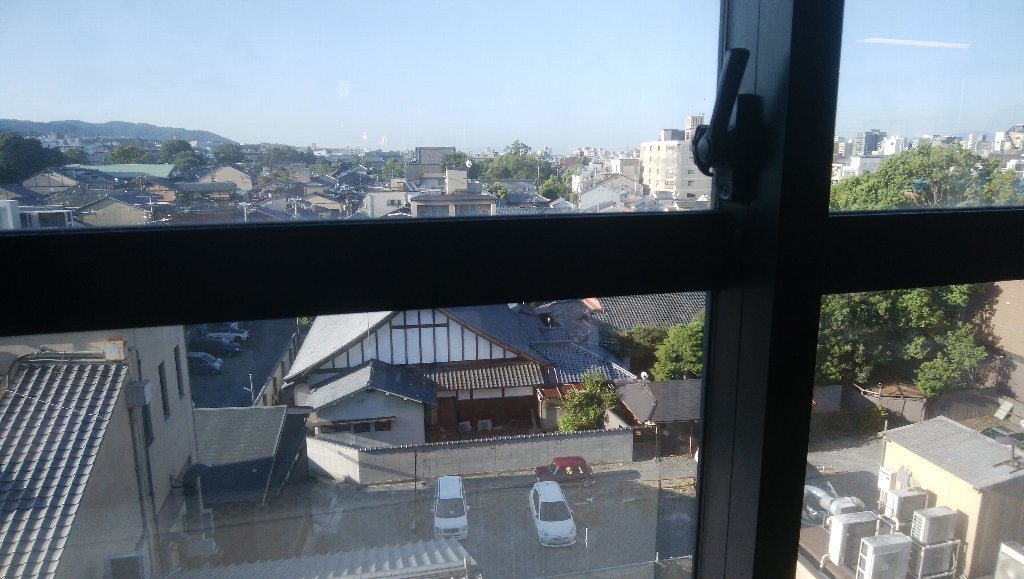

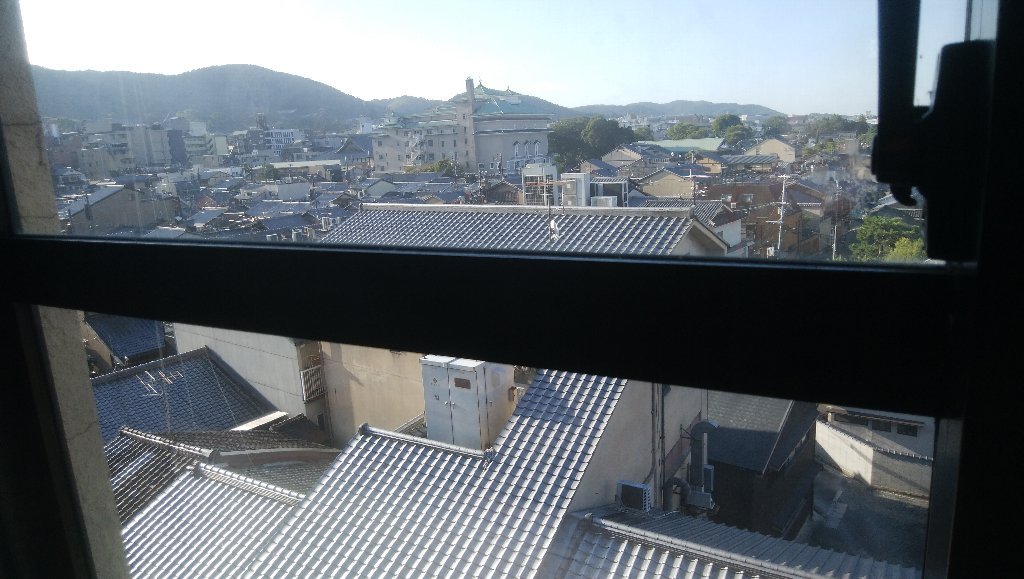

♪朝はよぉ起きて~東山ぁ見ればぁ

ここいら辺は花街でっさかいに。朝飯食うときに眺める景色やおまへん。てなこと考えながら、半年以上ぶりの景色撮影したりしてw

ここいら辺は花街でっさかいに。朝飯食うときに眺める景色やおまへん。てなこと考えながら、半年以上ぶりの景色撮影したりしてw

WordPressで作る、格安なのに高機能でSEOにも強いホームページ(WEBサイト、ブログ)制作プランをお探しの方、必見! 地域密着型の土木建設業、政治家・士業、商店街、個人商店・飲食店・居酒屋、開業医・歯科医院・美容院・ネイルサロン、学習塾・各種教室、アーチスト、イベント、アフィリエイト・収益化を目指すブログなど、あらゆる用途、業種・企業・団体・個人向けのホームページ(WEBサイト、ブログ)に対応。お気軽にご相談ください。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

お気軽にコメントをお寄せください

コメント一覧 (2件)