押していただけると感謝感激雨アラレちゃんです

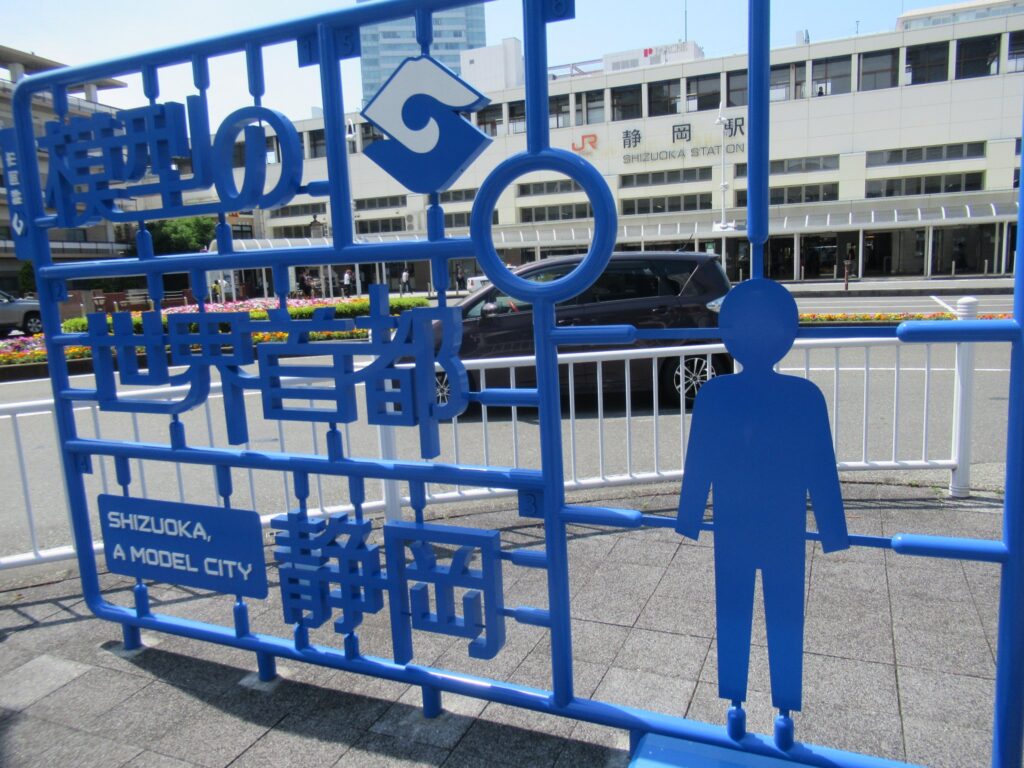

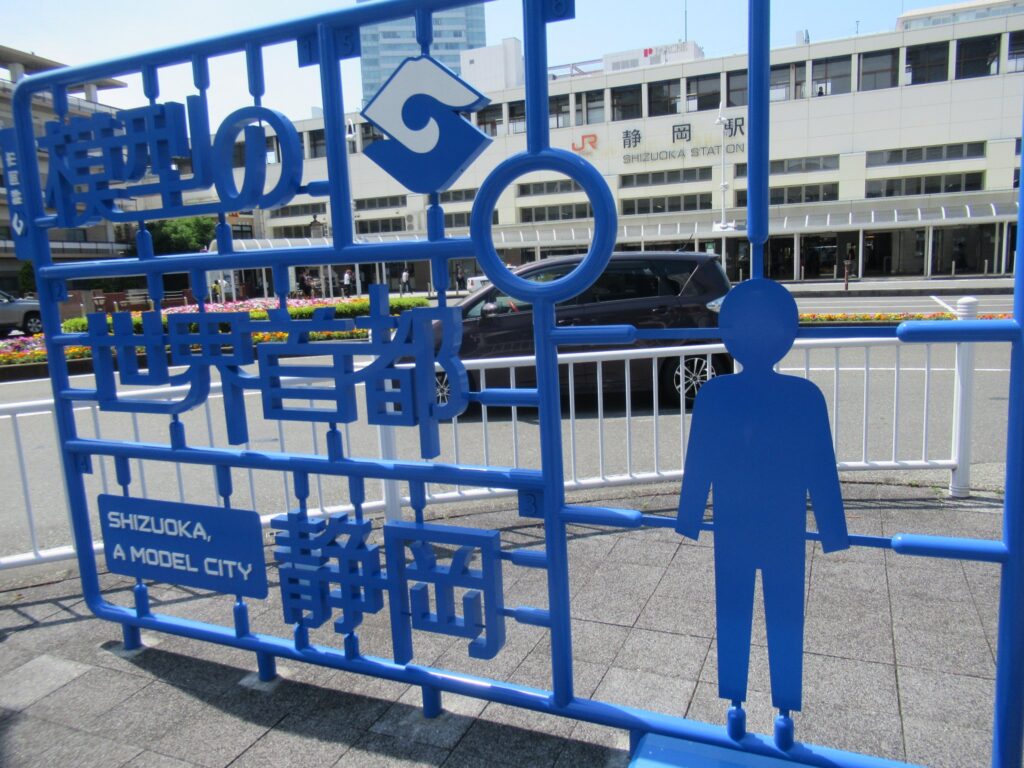

静岡駅新幹線口のロータリーにある模型の世界首都静岡のモニュメントでございます。確かに、子供の頃によく作っていたタミヤやバンダイなどのプラモデルのメーカー、静岡県内なんですよね。言われてみれば、という感じでした。

DoraNeko

DoraNeko静岡駅

静岡駅新幹線口のロータリーにある模型の世界首都静岡のモニュメントでございます。確かに、子供の頃によく作っていたタミヤやバンダイなどのプラモデルのメーカー、静岡県内なんですよね。言われてみれば、という感じでした。

DoraNeko

DoraNeko静岡駅

WordPressで作る、格安なのに高機能でSEOにも強いホームページ(WEBサイト、ブログ)制作プランをお探しの方、必見! 地域密着型の土木建設業、政治家・士業、商店街、個人商店・飲食店・居酒屋、開業医・歯科医院・美容院・ネイルサロン、学習塾・各種教室、アーチスト、イベント、アフィリエイト・収益化を目指すブログなど、あらゆる用途、業種・企業・団体・個人向けのホームページ(WEBサイト、ブログ)に対応。お気軽にご相談ください。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

お気軽にコメントをお寄せください

コメント一覧 (1件)